M.G.

MG

なにはともあれスポーツカーの典型というようなものだから、そのテイストはいまでも変わらぬひとつの「お手本」として大いに尊重されるべきものといえる。MGAの前には「Tシリーズ」と呼ばれる古典的味わいの一連のスポーツカー、のちには「MG」のネームヴァリウを活かして、MGFやMG RV8といったスポーツカーを送り出したりしている。 MGは、戦前のうちにモーリス社に吸収されその一ブランドとなり、さらに1952年~BMC(ブリティッシュ・モーター・コーポレイション)社、1967年~BL(ブリティッシュ・レイランド)社、その後もオースティン・ローヴァ社、ローヴァ社と合併、変更を繰り返し、BMW傘下になったのち、MGはブランドだけがひとり歩きしている。

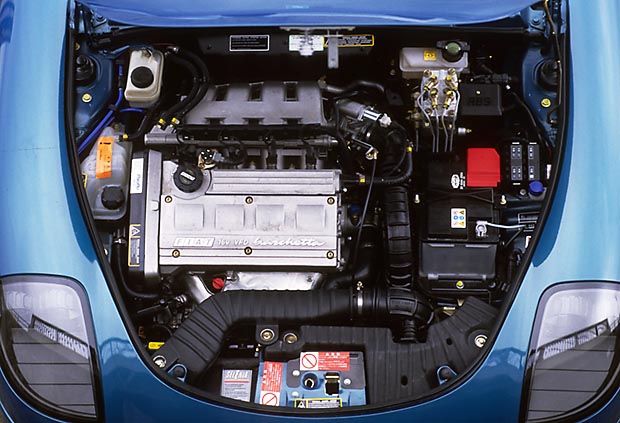

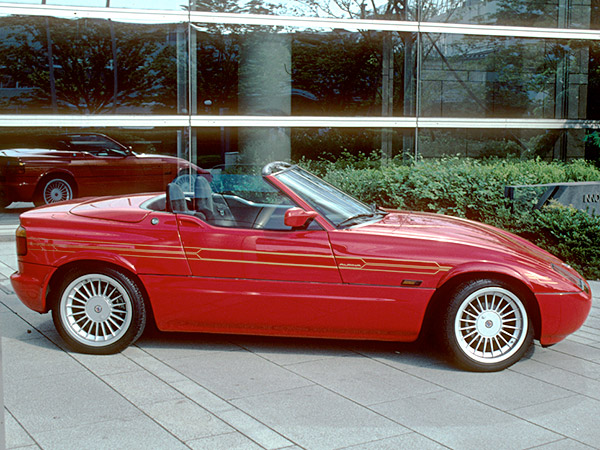

コンパクトなボディ・サイズ、ミドシップ・レイアウトのオープン、それに憧れの「MG」のエンブレムが付くとなれば、クルマ好きならば誰しもが 注目させられてしまうにちがいあるまい。さきにMG RV8で根強い「MG」の人気を感じ取って、ふたたびMGブランド再興を目指して1995年に登場させたのがMGFだった。 ホイールベース2375mm、全長でも4mに満たないサイズは、飛び抜けて個性的というわけではないけれどよくまとまったスタイリングとともに、過不足のない好もしいスポーツカーを実現していた。それは性能などにもよく現われていて、決してスーパーな性能ではないけれど、オープンエア・モータリングを気軽に楽しむ、という点では実にMGらしい1台といえた。

わが国での発表会、さらには日本国内、英国本国などで機会あるたびにMGFを試乗した。仕事というより、MGFで楽しい日々を実践した、というようなものだった。まったく持て余すことなく、実用にもなり、かつてのMGがそうであったように、趣味の入門用としても、またちょっと趣味性のある生活を演出する小道具としても、実に有用な存在だと確認した。 「MGF」本の項目でも書いたけれど、英国内では老夫婦がMGFを駆って、国内旅行をしているのに幾度か遭遇し、実際に新車は多くのヴェテランに売れていた。それはいまでも同じことがいえる。遅くはない、いまからでもMGFを駆って全国トゥアーなぞいかが。MGFは決して手に余らない、伝統的なMGの特徴をそのまま引き継いでいた。惜しむらくは、英国自動車産業の全体的な低迷の陰で、なし崩しに消滅してしまったことだ。

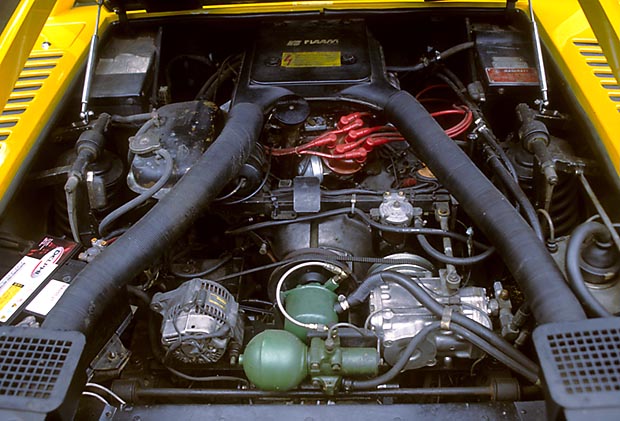

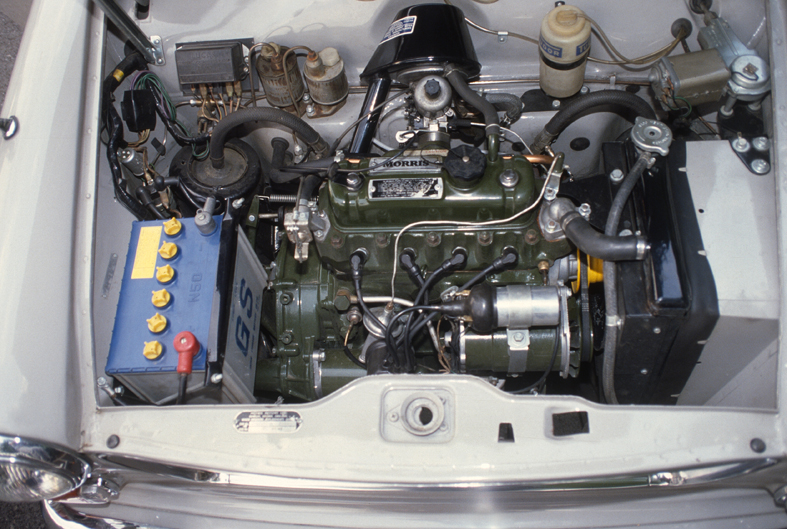

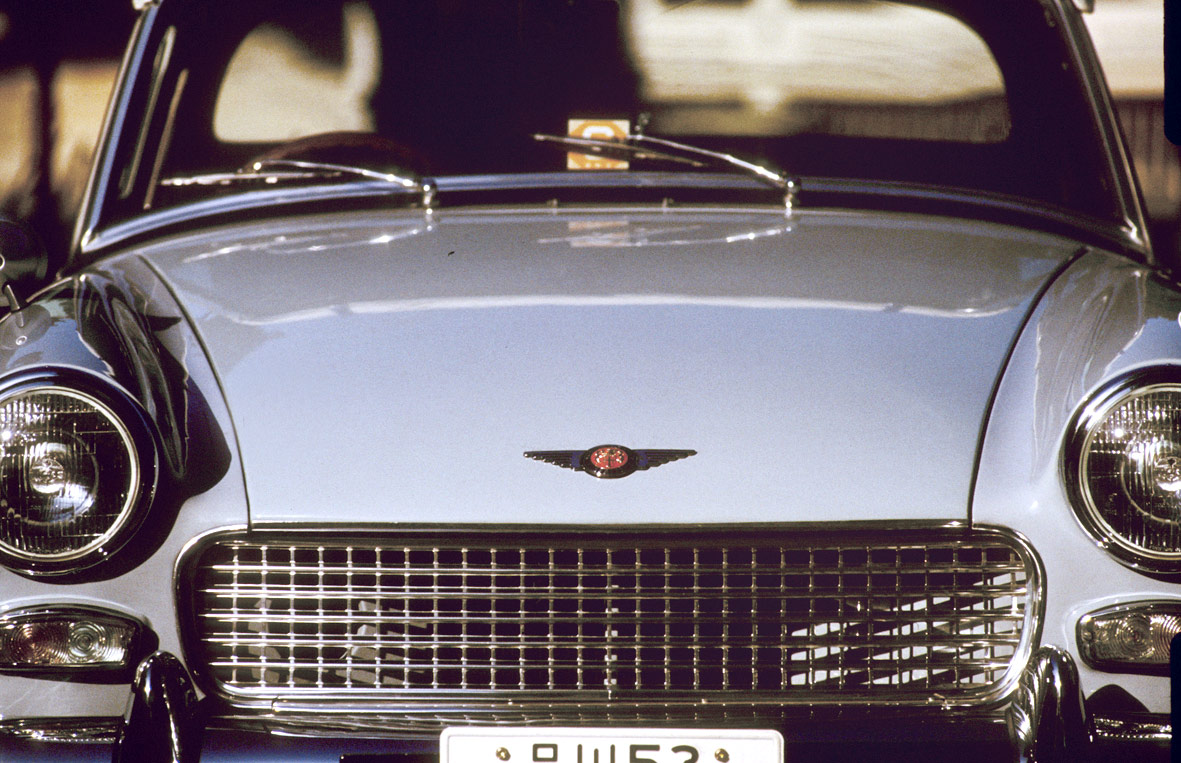

ここで敢えて最終期に近いMG1500を採り上げるのも、いまにしてみればこの時期のMGミジェット1500でさえ、充分にスポーツカー・テイストを味合わせてくれる、そんな気がするからだ。確かに、メッキのアイアン・バンパーを備えMGらしいグリルを備えた姿の方が軽快。エンジンも、ひとつ前の1.3L時代の快活な反応から較べるといささか鈍重。小排気量で快活なエンジンで小気味よく走る、といったMGミジェット本来のフィーリングはいささか失われている。

でも、トップを降ろしてオープンで走り出せば、いささかの懐かしさをともなったスポーツカー本来の味覚が甦ってくる。入門篇にして永遠の存在。現代のロードスターなどが指針にするような存在なのであった。

ここで敢えて最終期に近いMG1500を採り上げるのも、いまにしてみればこの時期のMGミジェット1500でさえ、充分にスポーツカー・テイストを味合わせてくれる、そんな気がするからだ。確かに、メッキのアイアン・バンパーを備えMGらしいグリルを備えた姿の方が軽快。エンジンも、ひとつ前の1.3L時代の快活な反応から較べるといささか鈍重。小排気量で快活なエンジンで小気味よく走る、といったMGミジェット本来のフィーリングはいささか失われている。

でも、トップを降ろしてオープンで走り出せば、いささかの懐かしさをともなったスポーツカー本来の味覚が甦ってくる。入門篇にして永遠の存在。現代のロードスターなどが指針にするような存在なのであった。

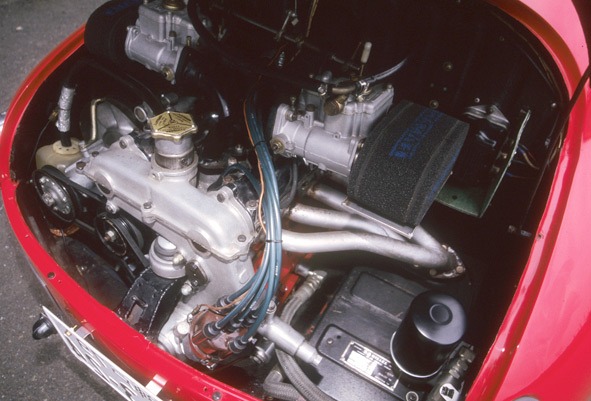

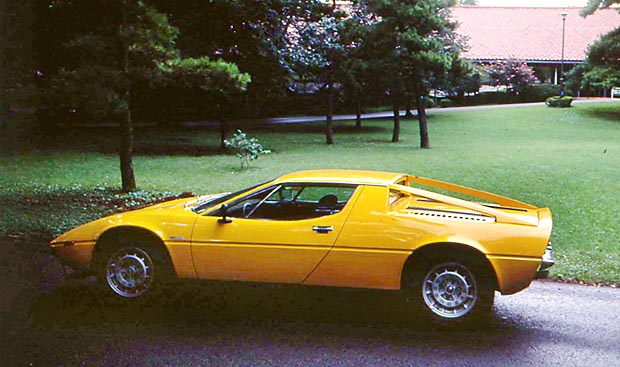

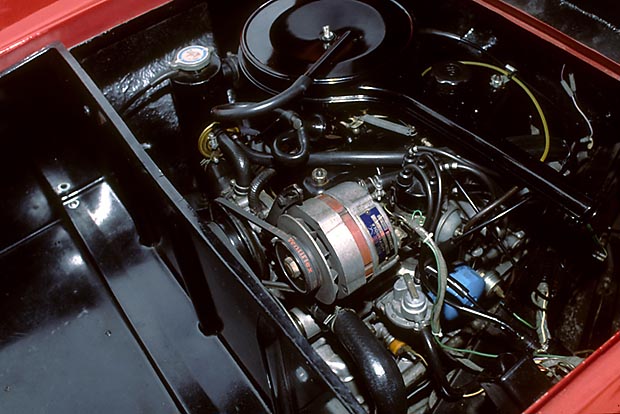

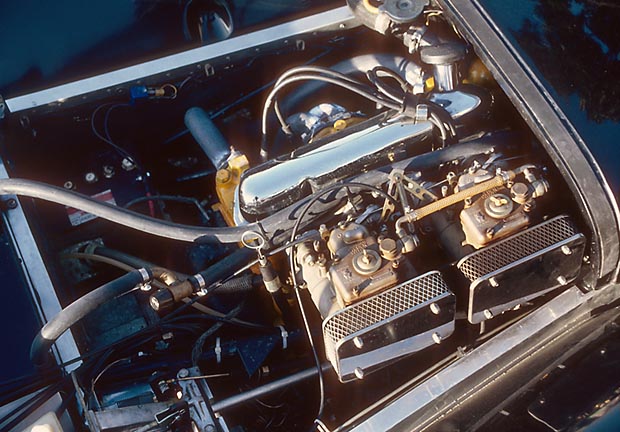

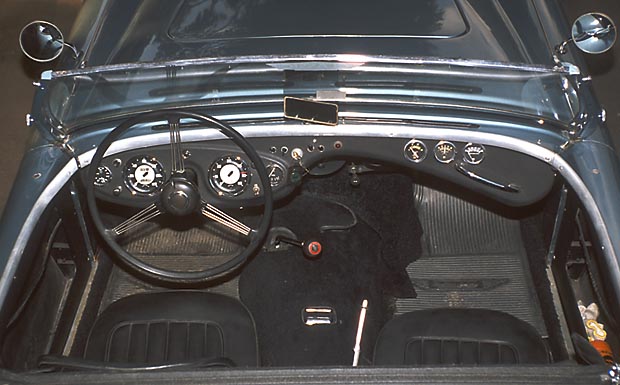

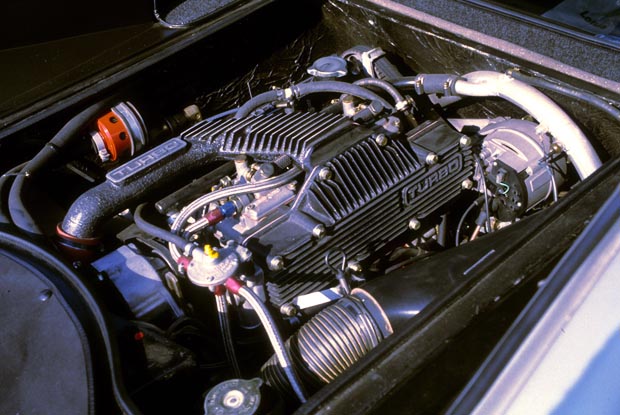

もちろんエンジンをはじめとするメカニズムの興味が一番なのだが、イノウエはそのスタイリング、内装などにも惹かれる。フェラーリ「スーパーアメリカ」などにヒントを得たのだろうスタイリングは、しかし、「スーパーアメリカ」に較べてもずっとスタイリッシュだ。もちろん、目的がちがうのだが、小さなキャビンからリアにかけてはコスモ・スポーツの個性が光る。内装もチェッカー模様のシートをはじめ、コクピットの雰囲気もゾクゾクさせられる。

エレガントなトヨタ2000GTに対して、ダイナミックなコスモ・スポーツ、といえばわが国を代表する佳き時代の最高峰だ。

もちろんエンジンをはじめとするメカニズムの興味が一番なのだが、イノウエはそのスタイリング、内装などにも惹かれる。フェラーリ「スーパーアメリカ」などにヒントを得たのだろうスタイリングは、しかし、「スーパーアメリカ」に較べてもずっとスタイリッシュだ。もちろん、目的がちがうのだが、小さなキャビンからリアにかけてはコスモ・スポーツの個性が光る。内装もチェッカー模様のシートをはじめ、コクピットの雰囲気もゾクゾクさせられる。

エレガントなトヨタ2000GTに対して、ダイナミックなコスモ・スポーツ、といえばわが国を代表する佳き時代の最高峰だ。

数あるアルファ・ロメオのモデルのなかで、やはり一目置かされてしまうのはジウリエッタSZであろうか。アルファ・ロメオは1950年代中盤に送り出したジウリエッタ・シリーズの成功で生きを吹き返した。それまでは大型の高級車を手づくりしていたのだが、小型の量産モデルに切り替えないことには商業的に立ちいかなくなっていたのだ。一か八かではないだろうが、その思い切った転換が功を奏し、ジウリエッタ・シリーズは大ヒットとともにいろいろな魅力的ヴァリエイションを増やしていった。

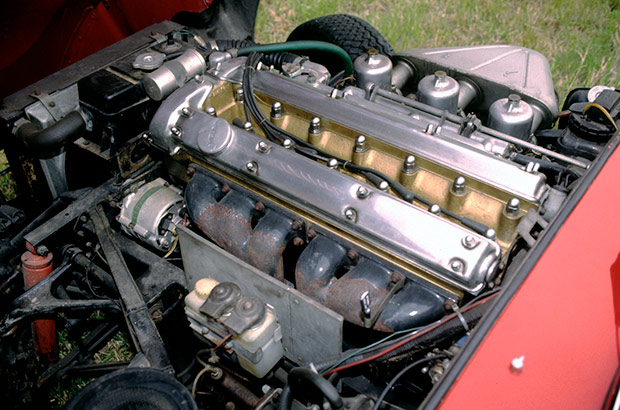

スタイリッシュなクーペのジウリエッタ・スプリントにはじまり、可憐なスパイダー、4ドアのベルリーナ、さらには高性能GTたるスプリント・スペチアーレを加えていく。そして、このジウリエッタSZである。キャラクターからいうと、軽量レーシング・スポーツというポジション。そのために、チューニングしたエンジン、シャシーに、カロッツェリア・ザガートがアルミ軽量ボディをしつらえた。なにが魅力的といって、まだ空力がそんなに解析できていない時代、角を落として風に逆らわないようまあるいボディが形づくられたのだ。

レストレイションなのだろうか、まっさらのボディをつくっているザガートの傍系カロッツェリアを訪ねた。アルミ・パネルを形づくる熟練のクラフトマン。その手法にも感動したのだった。

翻って、ジウリエッタSZほど走らせていいバランスなクルマもめずらしい。排気量たかだか1.3Lなのに、こんなにしゅんしゅん走れていいのだろうか。そんな感じで箱根を飛ばした。ボディが軽いことはいいことなんだなあ。頂上のパーキングに停めて、いままでの走りの快感を思い出しながら、しばしそのスタイリングに見とれたのだった。SZのような愛すべき形は感じられなかった。

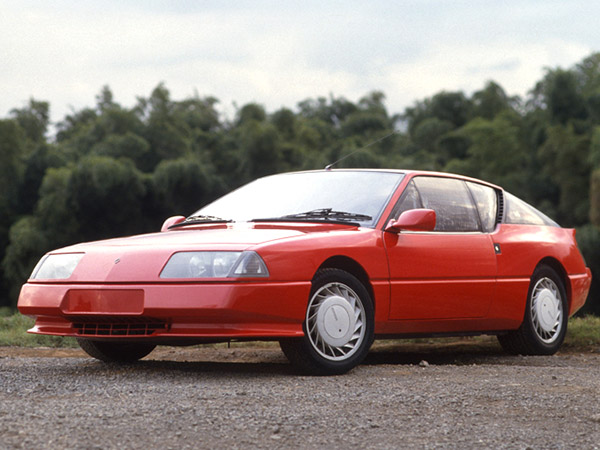

その翌年だったか、イタリアでアルファSZの試乗の機会を得た。スタイリングのことが引っかかっていて、さほどの期待を抱くことなく走り出したのだが、いや、走ってみるとそのポテンシャルの高さに目を瞠った。特別傑出したところがない代わりに、高い次元でそつなくいい走りを示すといった風。半日を痛快に走っているうちに、すっかりアルファSZがお気に入りになっていた。そうして見るうちにスタイリングも個性的で悪くない、と思えてくるから不思議だ。もちろんクラシックなジウリエッタSZと直接較べるものではないけれど、いや、アルファSZもいいなあ。

数あるアルファ・ロメオのモデルのなかで、やはり一目置かされてしまうのはジウリエッタSZであろうか。アルファ・ロメオは1950年代中盤に送り出したジウリエッタ・シリーズの成功で生きを吹き返した。それまでは大型の高級車を手づくりしていたのだが、小型の量産モデルに切り替えないことには商業的に立ちいかなくなっていたのだ。一か八かではないだろうが、その思い切った転換が功を奏し、ジウリエッタ・シリーズは大ヒットとともにいろいろな魅力的ヴァリエイションを増やしていった。

スタイリッシュなクーペのジウリエッタ・スプリントにはじまり、可憐なスパイダー、4ドアのベルリーナ、さらには高性能GTたるスプリント・スペチアーレを加えていく。そして、このジウリエッタSZである。キャラクターからいうと、軽量レーシング・スポーツというポジション。そのために、チューニングしたエンジン、シャシーに、カロッツェリア・ザガートがアルミ軽量ボディをしつらえた。なにが魅力的といって、まだ空力がそんなに解析できていない時代、角を落として風に逆らわないようまあるいボディが形づくられたのだ。

レストレイションなのだろうか、まっさらのボディをつくっているザガートの傍系カロッツェリアを訪ねた。アルミ・パネルを形づくる熟練のクラフトマン。その手法にも感動したのだった。

翻って、ジウリエッタSZほど走らせていいバランスなクルマもめずらしい。排気量たかだか1.3Lなのに、こんなにしゅんしゅん走れていいのだろうか。そんな感じで箱根を飛ばした。ボディが軽いことはいいことなんだなあ。頂上のパーキングに停めて、いままでの走りの快感を思い出しながら、しばしそのスタイリングに見とれたのだった。SZのような愛すべき形は感じられなかった。

その翌年だったか、イタリアでアルファSZの試乗の機会を得た。スタイリングのことが引っかかっていて、さほどの期待を抱くことなく走り出したのだが、いや、走ってみるとそのポテンシャルの高さに目を瞠った。特別傑出したところがない代わりに、高い次元でそつなくいい走りを示すといった風。半日を痛快に走っているうちに、すっかりアルファSZがお気に入りになっていた。そうして見るうちにスタイリングも個性的で悪くない、と思えてくるから不思議だ。もちろんクラシックなジウリエッタSZと直接較べるものではないけれど、いや、アルファSZもいいなあ。

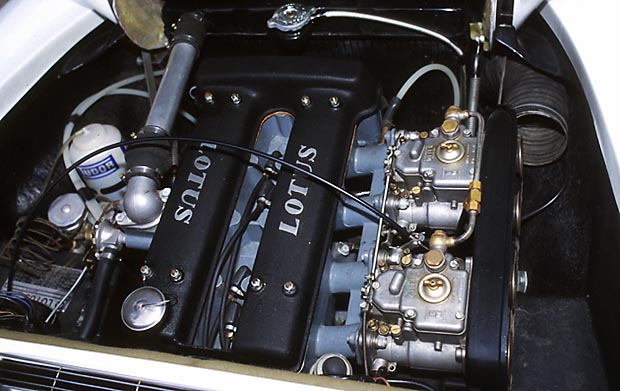

1999年、英国でエリーゼを堪能する機会を得た。嬉しいことに、半日掛けてのちょっとしたドライヴ旅行に出掛けさせてもらったのである。英国郊外のなだらかな丘をアップダウンするワインディング・ロードは、実に走らせる愉しさを満喫させてくれた。途中のバーにエリーゼを停めて撮影し、昼食を摂ったのだが食べている間も、窓の外のエリーゼを眺めては早くまた走り出したいような気分にさせられる。とにかく、走らせたくなるクルマ。クルマ好きを虜にしてしまう類のクルマなのであった。

いいところずくめのようなロータス・エリーゼ、難点があるとしたら、少しばかりの室内の狭さと高価なことか。前者はルーフが付けられた状態での乗り降りが少し面倒なだけで、乗り込んでしまえば却ってそのタイト感が嬉しくなる。小気味よい走りだから、どこまでも走っていたくなるのは当然の帰着というもの。いや、実際にロータス工場に戻り着いたとき、なんと名残惜しかったことか。

(2015-01-14追加)

1999年、英国でエリーゼを堪能する機会を得た。嬉しいことに、半日掛けてのちょっとしたドライヴ旅行に出掛けさせてもらったのである。英国郊外のなだらかな丘をアップダウンするワインディング・ロードは、実に走らせる愉しさを満喫させてくれた。途中のバーにエリーゼを停めて撮影し、昼食を摂ったのだが食べている間も、窓の外のエリーゼを眺めては早くまた走り出したいような気分にさせられる。とにかく、走らせたくなるクルマ。クルマ好きを虜にしてしまう類のクルマなのであった。

いいところずくめのようなロータス・エリーゼ、難点があるとしたら、少しばかりの室内の狭さと高価なことか。前者はルーフが付けられた状態での乗り降りが少し面倒なだけで、乗り込んでしまえば却ってそのタイト感が嬉しくなる。小気味よい走りだから、どこまでも走っていたくなるのは当然の帰着というもの。いや、実際にロータス工場に戻り着いたとき、なんと名残惜しかったことか。

(2015-01-14追加)